|

Faits mémorables |

||

|

|

de l'histoire de |

|

|

France. |

||

|

L. Michelant. |

Souverain : Louis XVI. |

Année : 1791 |

|

|

||

|

Mort de Mirabeau. |

||

|

L'empressement

du peuple de Paris aux funérailles de Mirabeau fut autant un hommage à la

révolution à laquelle il avait consacré les ardeurs de son éloquence,

qu'un témoignage public rendu à la mémoire de cet homme illustre. Mirabeau

est en effet la plus puissante expression des premiers efforts de la révolution

; au sein de cette Assemblée nationale, où tous les partis comptaient tant

d'habiles orateurs, sa voix éclate au-dessus de toutes les autres pour la

liberté, et les domine toutes. Il

est véritablement le tribun de ce temps, et tout en lui, vices et talent,

seconde ce rôle glorieux. Une

imagination vive, ardente, une intelligence supérieure, une audace, une

confiance que rien ne troublait, une énergie qui ne s'effrayait d'aucun

moyen le poussaient aux luttes de la tribune qui s'ouvraient pour la France. Son

élection, véritable coup de parti, l'avait invinciblement jeté dans la

voie qu'il parcourut avec tant d'éclat. Repoussé

par la noblesse de Provence, dont il avait sollicité le vote, il accepta

celui du tiers état, qui envoya le comte de Mirabeau représenter aux États

Généraux ses intérêts méconnus. Lorsqu'il

arriva à Paris, l'agitation de sa jeunesse, troublée par des passions

violentes, lui avait fait une célébrité qui s'accrut bientôt. Quand

pour la première fois Mirabeau parut à l'assemblée, il fut reçu par un

mouvement hostile : son regard impérieux, étincelant, défia ses

adversaires, leur ordonna le calme, et de ce moment, on peut le dire, commença

sa souveraineté populaire ; il devint le héros des deux premières années

de la révolution. En

toute occasion il était prêt à combattre ; quelle que fût la discussion,

il y jetait de soudaines lumières et en décidait l'issue par l'autorité

de sa parole. Enfin

quand, redoutant les entraînements de ce grand mouvement politique de 1789,

il tendit la main à la royauté, qu'il avait autrefois accablée ; dans

cette délicate situation, il sut conserver toute l'énergie et la liberté

de sa parole. Fier.

inébranlable au milieu des orages de cette assemblée, si profondément

divisée, il fit face à toutes les haines, et la maladie à laquelle il

devait succomber s'était déjà emparée de lui, que sa voix arrêtait

encore les passions extrêmes. La

dernière discussion importante à laquelle il prit part fut celle qu'excita

le décret sur l'émigration : Mirabeau était opposé à cette mesure ; il

la combattit avec son éloquence habituelle. Le

projet proposait d'instituer une commission dictatoriale, composée de trois

membres, qui désignerait nommément et à son gré ceux qui auraient la

liberté de circuler hors du royaume. A

la lecture de cette loi, dont on avait à dessein exagéré les

dispositions, l'assemblée laisse échapper des murmures. Alors

Mirabeau s'élance à la tribune : "Vos

murmures m'ont soulagé, s'écrie-il ; vos cœurs répondent au mien et

repoussent cette absurde tyrannie. Pour

moi, je me crois délié de tout serment envers ceux qui auront l'infamie

d'admettre une commission dictatoriale." A

ces mots une interruption éclate au côté gauche, où siégeait Barnave,

l'adversaire déclaré de Mirabeau. "Oui, répète le fougueux orateur, je jure..." De

nouveaux cris se font entendre. "Cette popularité, poursuit-il sans se troubler, que j'ai ambitionnée et dont j'ai joui comme un autre, n'est pas un faible roseau ; le l'enfoncerai profondément en terre. .. et je le ferai germer sur le terrain de la justice et de la raison." Et,

au milieu des applaudissements : "Je

jure, ajoute-t-il, si une loi d'émigration est votée, je jure de vous désobéir." Cette

séance fut son dernier triomphe. Depuis

il ne parut plus que rarement à la tribune : son intelligence était

toujours forte et lucide ; mais ce corps, usé par les excès du plaisir et

du travail, défaillait. Une

fois encore il essaya de parler ; il fut obligé de s'interrompre à

diverses reprises, et quitta pour n'y plus reparaître cette assemblée, où

son souvenir resta vivant, où sa place demeura longtemps respectée sans

qu'aucun orateur osât l'occuper. La

nouvelle de sa maladie causa une émotion profonde à Paris et dans toute la

France. Une

foule immense, parmi laquelle circulaient d'instants en instants les

bulletins de sa santé, environnait son hôtel et consolait de ses hommages

l'heure suprême de Mirabeau. L'empressement

public, cette noble récompense des grands hommes, toucha, son coeur. "Il m'a été doux, dit-il, de vivre pour le peuple, il me sera glorieux de mourir au milieu de lui." Malgré

les souffrances, sa mort fut calme, souriante, empreinte, pour ainsi dire,

de cette sérénité toute matérielle que devaient inspirer les traditions

antiques dont tous les esprits étaient alors épris. "Mon ami, dit-il le jour même où il expira, à Cabanis, son médecin, je mourrai aujourd'hui ; il ne reste plus qu'à s'envelopper de parfums, qu'à se couronner de fleurs, qu'à s'environner de musique, afin d'entrer paisiblement dans le sommeil éternel." Parfois

de cruelles douleurs interrompaient cette paisible agonie, alors il

demandait de l'opium, il voulait mourir, dormir, disait-il, et,

s'adressant aux amis qui l'entouraient : "Vous m'aviez promis, poursuivait-il, de m'épargner des souffrances inutiles ; quand un malade est sans espoir et qu'il a pour médecin son meilleur ami, celui-ci est un barbare s'il lui refuse un peu d'opium pour terminer les angoisses de la mort." Le

2 avril 1791, à huit heures et demie du matin, Mirabeau expira. et en lui

la monarchie perdit un de ses plus fermes appuis. Paris

apprit sa mort avec consternation ; elle fut annoncée le soir même à

l'Assemblée nationale, qui entendit cette triste nouvelle an milieu d'un

silence solennel. Le

regret fut universel ; et Barnave, qui dans les derniers temps avait

constamment lutté contre Mirabeau, monta à la tribune pour témoigner de

la douleur de son parti. Le

président de l'assemblée proposa d'envoyer une députation à ses funérailles,

et de tous les bancs on répondit : Nous irons tous. Il

y avait deux ans précisément que la voix de Mirabeau avait retenti pour la

première fois dans la salle des États Généraux, et depuis elle n'avait

cessé d'être écoutée avec respect. Ses

engagements avec Louis XVI, alors soupçonnés plutôt que prouvés,

n'avaient point diminué l'estime et l'admiration qu'inspirait son talent. Après

sa mort il fixa encore une fois l'attention de l'assemblée par un excellent

discours sur l'importante question du droit de tester : "Il

sera plaisant, avait-il dit en le remettant, à M. de Talleyrand, qu'il

chargea de le lire, d'entendre parler contre les testaments un homme qui

n'est plus et, qui vient de faire le sien." Le

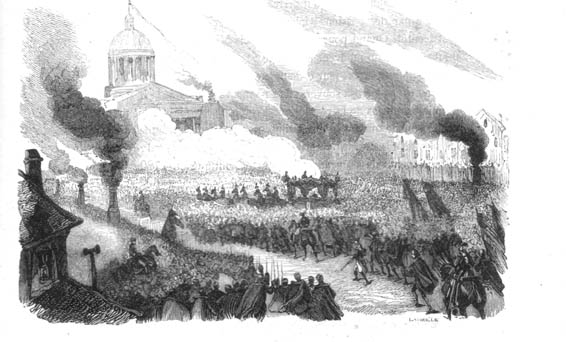

4 avril un funèbre cortège, dans lequel tout Paris était représenté et

la France par ses députés, conduisait au Panthéon le cercueil de

Mirabeau. La

garde nationale, la municipalité de Paris, l'Assemblée nationale tout entière,

les ministres et une immense foule de citoyens vêtus de deuil s'étaient réunis

pour cette cérémonie. On

s'arrêta à l'église Saint Eustache, où fut prononcé un éloge de

Mirabeau ; puis on se rendit à l'église Sainte Geneviève, érigée en

Panthéon national par un décret de l'Assemblée nationale, daté du

lendemain de la mort du grand orateur, et à minuit le corps de Mirabeau était

déposé à côté de celui de Descartes dans ce temple que consacrait AUX

GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE. De

cet homme remarquable à tant de titres, il ne restait plus qu'un nom célèbre

et un glorieux souvenir. Bien

qu'il ait succombé dans toute la vigueur de son talent, il est douteux

qu'on doive pour lui-même regretter la mort prématurée de Mirabeau :

alors tous les partis espéraient en lui, tous désiraient l'attacher à

leur cause ; une année plus tard, à cette tribune, où il recevait tant

d'applaudissements, il n'aurait peut-être trouvé que la haine et le mépris.

Quelque

énergique que fût son caractère, il n'aurait pu vraisemblablement retenir

à son gré le mouvement révolutionnaire, qui n'eût pas plus ménagé sa

personne qu'il n'épargna sa mémoire, lorsqu'en 1793 son corps fut arraché

du Panthéon, son nom proscrit, son buste couvert d'un voile, quand on eut découvert

les preuves de sa réconciliation avec la cour. Mirabeau

n'ignorait pas ces changements de la faveur publique, déjà il les avait éprouvés

; de son vivant, lorsqu'on pressentit qu'il se rapprochait de la royauté,

on avait crié dans les rues un pamphlet intitulé La grande trahison du

comte de Mirabeau. .. "Moi aussi, dit-il le lendemain, on m'a porté en triomphe, et pourtant on crie aujourd'hui : La grande trahison du comte de Mirabeau ! Je n'avais pas besoin de cet exemple pour savoir qu'il n'y a qu'un pas du Capitole à la roche Tarpéienne." Certes, pour sa renommée mieux a valu que Mirabeau soit mort dans tout l'éclat de sa gloire, alors que l'enthousiasme public oubliait ses vices, les erreurs de sa vie, les différences de ses opinions pour n'admirer que son génie et de grands services rendus à la cause de la liberté. |

||